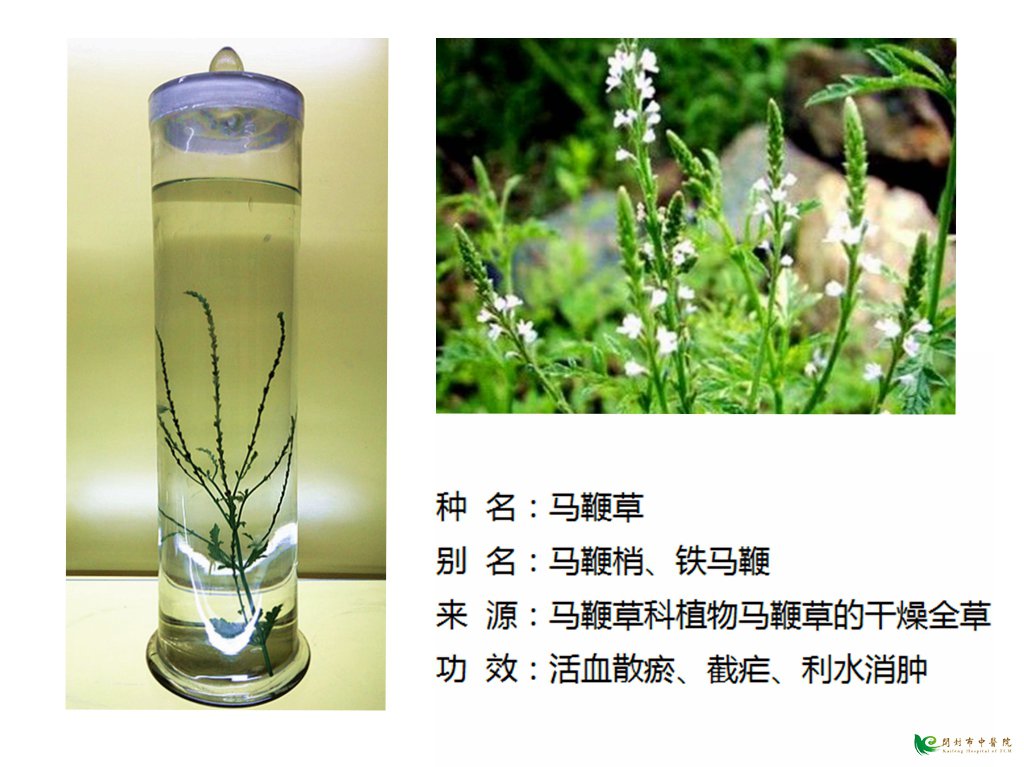

馬鞭草(拉丁學(xué)名:Verbena officinalis L.)�,多年生直立草本植物,高可達(dá)120厘米,基部木質(zhì)化,單葉對(duì)生,卵形至長(zhǎng)卵形,兩面被硬毛,下面脈上的毛尤密�����。頂生或腋生的穗狀花序�,花藍(lán)紫色��,無柄���,花萼膜質(zhì)�,筒狀�����,花冠微呈二唇形���,花絲極短��;子房無毛���,果包藏于萼內(nèi),小堅(jiān)果�。花果期6-10月���。

馬鞭草多數(shù)生長(zhǎng)于原野�����;原產(chǎn)于歐洲�,中國(guó)華東��、華南和西南大部地區(qū)都有分布���。

全草供藥用���, 性涼, 味微葳����, 有涼血����、散瘀��、通經(jīng)�、清熱、解毒��、止癢��、驅(qū)蟲����、消脹的功效。

植物文化

在基督教中���,馬鞭草被視為是神圣的花���,經(jīng)常被用來裝飾在宗教意識(shí)的祭壇上。此外�,在過去一般人認(rèn)為疾病是受到魔女詛咒的時(shí)代里,它常被插在病人的床前��,以解除魔咒。在古歐洲���,它被視為珍貴的神圣之草���,在宗教慶祝的儀式中被賦予和平的象征����。 在文藝作品中對(duì)吸血鬼有克制作用。

植物花語(yǔ):馬鞭草花語(yǔ)——正義����、期待,純真無邪(白色馬鞭草)�����,期待自己的愛情回來�����,同心協(xié)力��、家和萬事興(紅花馬鞭草)�����。

栽培技術(shù)

選地與整地

選擇土層較厚的壤土或沙壤土為種植地。翻耕���,深18~25cm�。每畝施充分腐熟的廄肥2000~2500kg作為基肥���,撒勻���。做成上寬50cm、高15cm的畦�,耙平畦面,兩畦間留作業(yè)道25~30cm����。也可以做成農(nóng)田小壟。

播種

時(shí)間為4月下旬~5月上旬���。開溝條播�。首先將畦面土耙細(xì)��,在距畦邊5cm處順畦開溝���,行距25~30cm����,溝深15~2cm,踩平底格����,再施少量生物肥做底肥,每畝用量15~20kg�。肥上覆土少許���,將種子均勻地撒入���,覆土厚度1~1.5cm,稍加鎮(zhèn)壓����。每畝用種量0.5kg。

田間管理

在溫����、濕度正常的情況下,播種10~20天出苗�����,當(dāng)株高5cm時(shí)間苗。由于是采收地上全草�����,因此��,不必刻意留單行����,但每行上的植株間距應(yīng)保持在10cm左右,以利分枝和生長(zhǎng)發(fā)育所需要的空間���。間下來的小苗可再移栽它地���。結(jié)合鋤草進(jìn)行松土,并適當(dāng)進(jìn)行根際培土����。土壤過于干旱時(shí)應(yīng)及時(shí)澆水,以保證植株正常生長(zhǎng)的需要����。除草是田間管理的經(jīng)常性工作�,防止草荒是提高產(chǎn)量的有效措施之一����;因此,要做到見草即除��,做到田間無雜草��。多雨季節(jié)要注意田間排水�����,雨后要及時(shí)松土���,防止表土板結(jié)而影響植株的生長(zhǎng),松土既增加了土壤的通透性能�,又減少了病害的發(fā)生,具有事半功倍��、一舉兩得的效果���。

留種

優(yōu)良的種子是獲得高產(chǎn)的基本條件�,因此����,應(yīng)單獨(dú)設(shè)立種子田�����。株距15~20cm���,行距20~25cm。要加強(qiáng)田間管理��,花前適當(dāng)增施磷���、鉀肥�,這樣可使籽粒飽滿����,以獲得更多的良種。

當(dāng)有75%~80%的種子成熟時(shí)��,將植株割下來�����,置于通風(fēng)良好的背陰處4~6天����,再進(jìn)行脫粒���;除凈雜質(zhì)和癟粒,晾曬3~4天���,將種子裝入潔凈的布袋����,放于通風(fēng)的庫(kù)房中�,以備翌年種植。